B工事適正査定

B工事という英語は「B Construction」ですが、バイリンガルにも外国人にも意味をなしません。

これはA・B・C工事区分やB工事など、日本独自に進化した賃貸借契約において、誰が工事するかを定めた証です。

A工事区分とは

竣工時もしくは改修工事終了時貸出すときの現況を「原状」と定義しています。

A工事はビルオーナー資産ですので工事費用負担はビルオーナー負担となります。

C工事区分とは

入居したテナントの要望でデザイン&ビルドを実施することで、テナントの選んだ設計施工会社で工事します。資産はテナント資産です。

B工事区分とは

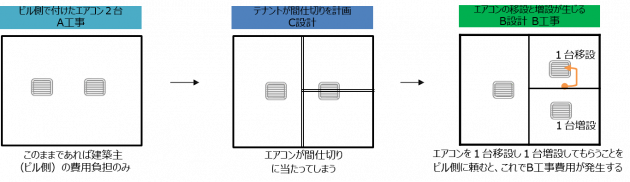

テナントの要望によりデザイン設計が発生した場合、ビル資産Aとテナント資産Cが繋がる一体の建築物になる建築物や照明器具のLED対応リニューアルキッドなどが多いです。特に「原状」には電気照明、空調換気、防災、その他設備が天井に設置されています。間仕切りなど造作工事を実施することで間仕切り上部に設備を移設、増設、除去、新設が発生します。

これらのことを「B工事」と呼んでいます。費用負担はテナント負担で、資産としては増設、新設はテナント資産になります。

所有権が錯綜しますので注意が必要です。このB工事が指定業社制度のため、工事費高騰問題になりやすいわけです。競争原理が働かず、利権化しているのが現在の状況です。

特にプレミアムビル、ハイグレードビルはインテリジェンス化しており、中央管理室で自動制御(セーブメーション)をし、ソフトのデーター消去、変更が発生します。ビルによっては配線もやりかえします。これらのB工事を仮設準備、直接工事、諸経費(施工管理費、現場経費、専門業者経費)に分類します。

47 都道府県、国交省の入札方式で内容を「ミエルカ」する。これを「B工事適正査定」と呼んでいます。

今では査定(Assessment)は法曹界でエビデンスとして使用されるまでになりました。

※B工事適正査定はRCAA協会及び協会会員3A Corporation により日本ではじめて立案実行されました。

※B工事適正査定はRCAA 協会及び協会会員3A Corporation の商標登録サービスです。

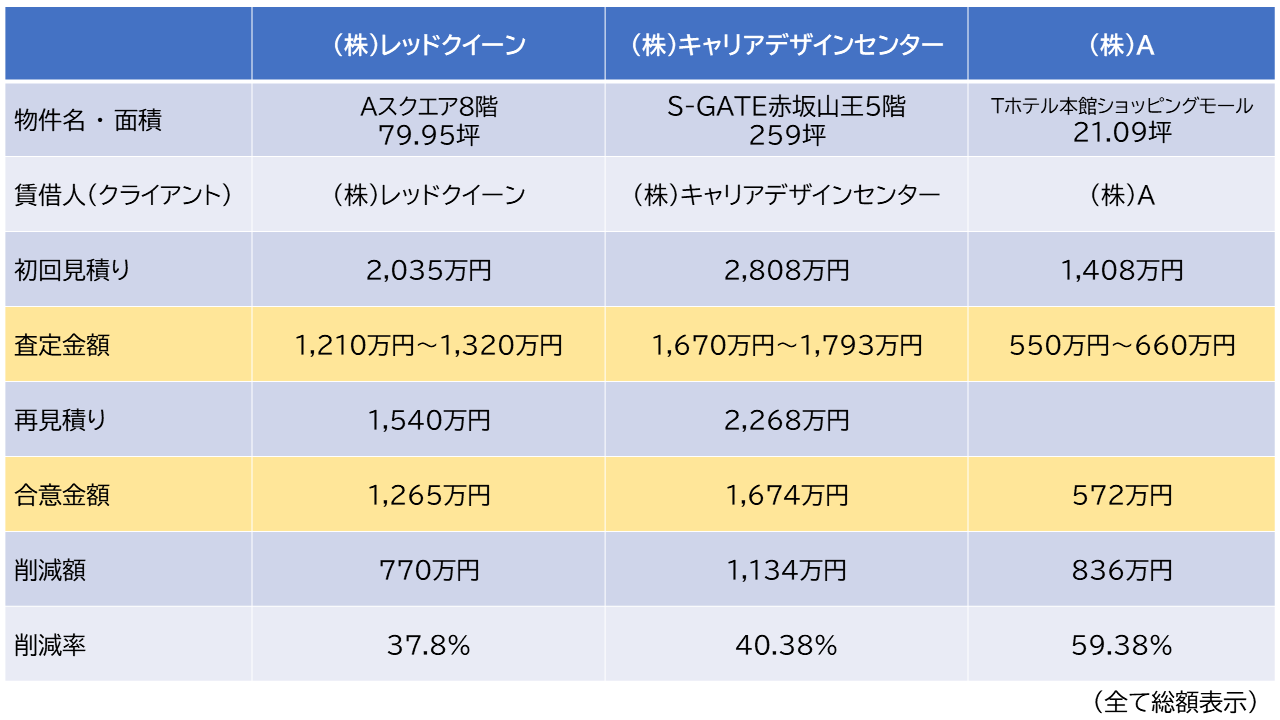

B工事実例抜粋3件

■ 実例を見る

「原状」を確定して理解する

入居工事は「原状変更」、退去明渡し工事は「原状回復」

「原状」とは、借地借家法では「貸主・借主が合意のうえ原状と定めた状態」と定義しています。英語では「original state (condition )」です。

築浅10年の物件に入居、「空調機の吹き出し口を増設してくれたら借ります」「照明器具をLED対応にしていただければお借りします」など条件を協議します。

ビルオーナーによっては、空調の増設をして照明器具をLED対応にした状態を原状と定める場合もありますし、空調の増設照明器具をLED対応前の状態を原状と定める場合もあります。それは貸主・借主が合意のうえ原状を定めることです。

築浅10年の物件に入居した場合、10年使用したら20年前の原状に復旧することが原状回復義務となります。

貸主・借主共に原状を理解している人が誰もいない、という原状不明瞭によるトラブルが後を絶ちません。必ず契約書、特約、工事区分、仕上げ表で証を残して下さい。

また、入居の際は「働きやすい場」にデザイン設計をします。この場合は、賃貸契約で貸主・借主が原状と定めた状態を借主の要望で変更することになります。ですから入居工事を法律用語では「原状変更」といいます。

経済には国境はありません。デジタルは瞬時に時空を超えます。日本の株式も不動産も会社も猛烈な勢いで買われています。不動産もオーナーチェンジが頻繁に行われます。安い日本はバーゲンセールで驚愕の4割引きの経済状況です。

その際の会計基準は国際会計基準(IFRS)であり、資産除去債務、環境債務を資産と負債の両建てで会計処理します。日本会計基準も同じ規約です。投資家は、アメリカ人、欧州人、中国人であろうと全て同じ権利と義務を負います。敷金は現金預金として会計処理し、資産はB・C工事(原状変更工事)として会計処理します。除去債務は、原状回復として会計処理します。全ては敷金返還とセットです。原状の証を必ず残すことが大切です。

※下記もぜひご覧ください。

工事区分の考え方

【参考例】※ビルによって異なる場合があります。

| 区分 | A工事 | B工事 | C工事 |

|---|---|---|---|

| 内容 | 建築主(ビル側)の費用負担で、建築主(ビル側)の指定する業者が行う工事 | テナント(入居者)の設計により、A工事部分の変更・増設・移設が生じた場合、 テナント(入居者)の費用負担で、建築主(ビル側)の指定する業者が行う工事 | テナント(入居者)の設計により、テナント(入居者)の費用負担で、テナント(入居者)の指定する業者が行う工事 |

| 設計 | 建築主(ビル側) | 建築主(ビル側) | テナント(入居者) |

| 施工 | 建築主(ビル側) | 建築主(ビル側) | テナント(入居者) |

| 費用 | 建築主(ビル側) | テナント(入居者) | テナント(入居者) |

| 資産区分 | 建築主(ビル側) | 建築主(ビル側)

※テナント(入居者)資産となる場合あり |

テナント(入居者) |

| B工事の例 |

|

【参考図解】

退去時のトラブルを避けるためにも、入居申し込みの段階で契約書をビルオーナーに提示してもらい、借主側(テナント)の権利も加味した修正を行ない原状回復義務の範囲を確定させることがよいでしょう。

「このB工事の見積、高い?」、「B工事の範囲はどこまで?」とお悩みでしたら、RCAA(原状回復・B工事アドバイザリー協会)に一度ご相談ください。RCAA(原状回復・B工事アドバイザリー協会)の業務会員にはノウハウを持った専門家がおりますので、安心してお任せください。相談料は、無料です。